食用菌和真菌,读音是什么?错误可能来源于汉语词典?

食用菌和真菌,读音是什么?错误可能来源于汉语词典?

美丽,漂亮,英俊,耐看,有味道。如果你能对一位靓妹有较多的美貌形容词,那你绝对是教育程度不低的人。如果你能在超市买蘑菇时,提到“食用菌”并且说一句食用菌越来越丰富,售货员肯定对你刮目相看:这是一位高手,没准是专家!

“食用菌”,该词被较为广泛的使用,是改革开放以后的事。其出现并在小范围普及,是民国时期便有的。

词源是庞杂伟大的科学,每每追究一个词的来历,是趣味性和探索性极强的活动,是内啡肽活动,追求多巴胺的,永远不懂。一个词的出现和使用,是科技,教育和经济多方面互动发展甚至斗争的结果,越琢磨越来劲儿。

比如,“她”这个词,是1919年之后,经过学者们二三十年的争吵,再由大众从疑问到选择的结果。按此逻辑,“食用菌”,如果一位翻译者从初次看到英文,翻译成汉语,印成学术书和科普书,较长一段时间,是无人问津的,必须经过其他学者的引用,消费者有较多的享用,再到食用菌的多种类型发展,产业界种植销售蘑菇的类型日益增多,用“蘑菇”等词语很难概括时,“食用菌”便出现在大众嘴巴边上。

那“食用菌”的“菌”字到底时读几声啊?有一声的,有四声的,还有京津冀的人说三声的。要解决这个问题,只能像上述路径一样,从发展过程,从源头上说起。才是寻找正确之根的路径。

另一方面,再琢磨,为什么人们会有这三种读音。这便是寻找错误之源。类似探索北京,从更北的哈尔滨和更南的广州,分别前往,基本能从南北过渡中,参透北京文化的来源。证明错误,就等于证明正确。

1,从定音的逻辑出发,深入探寻其原始“基因”,我们可以发现其本质应读:“军”,jun一声.

食用菌,这个词汇背后蕴含着丰富的科学与文化内涵。从科学角度解读,它指的是那些可供人类享用的真菌。就像食用油、食用盐、食用植物这些词汇一样,它们的核心意义在于“食用”,而与之对应的则是那些不适宜人类摄入的同类物质。这里的“食用”不仅仅是一个前缀,它更像是一把筛子,筛选出那些对人类有益、可安全食用的部分。

在定义中,“真菌”是一个广泛而基础的类别,它涵盖了众多生物体。而“食用菌”则是这个大类中的一个子集,是人类通过长期实践挑选出来的、具有食用价值的真菌种类。这样的定义方式,既体现了生物学的分类原则,也凸显了人类对于自然资源的智慧利用。

关于“真菌”的“菌”字发音,它读的是一声,与“军”、“君”等字同音。你可能会好奇,为何不读四声呢?其实,这并非有什么特别的理由,而是因为这个字自始至终就是这样读的,已经深深烙印在人们的口语习惯中。从西医和科学的逐渐普及开始,无论是“细菌”、“黏菌”还是“真菌”,人们都习惯性地读作一声。

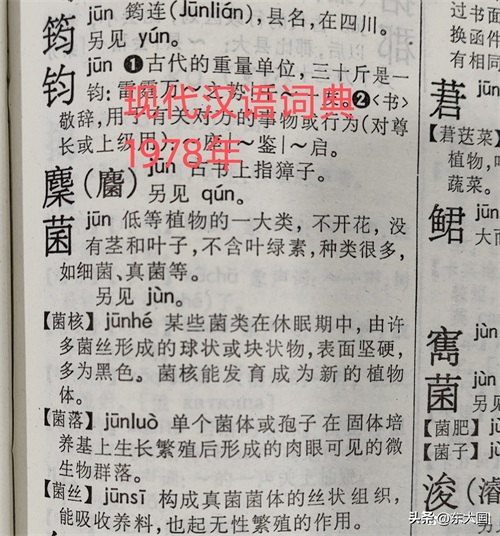

这个字自从1919年五四运动倡导民主与科学以来,随着西方植物学和动物学的翻译引进到中国,人们(尤其是科学家们)在心中默念时,总是以“军”音(一声)为准。查阅《现代汉语词典》,我们可以看到对“菌”字的定义:某些低等生物,以寄生或腐生方式摄取营养,如细菌、黏菌、真菌。当你看到这些文字时,难道你的脑海中不是自然而然地默读出一声吗?这就是习惯的力量,它不仅影响着你,更广泛地影响着大众。

语言的经济学,实际上是一门探讨大众“习惯”如何形成和演变的学问。这种习惯,如同水流般顺其自然,既省力又高效。正如我们在日常交往中,用外号或小名代替繁琐的全名,或是在书写地名时选择笔画最少、发音最简便的字,都体现了这一原则。

想象一下,当我们称呼金正恩为“三胖”或“胖子”,这种亲切的称呼不仅缩短了发音的时间,还拉近了彼此的距离。同样地,“爨底下”村被简化为“川底”村,也是为了便于传播和记忆。

这种语言现象,恰如“经济”二字所蕴含的深意:以最小的耗费获得最大的收益。就像我们选择购买“经济型”轿车,既满足了出行的需求,又节约了成本。

在这个过程中,字音的简化也起到了关键作用。在口语中,一声往往比三、四声更短促、更易发出,也更不容易引起误解。不信的话,可以试着在30秒内分别读出“jun一声”和“jun四声”,看看哪种读音更容易多次重复而不出错。

总之,语言的经济学揭示了人们在交流过程中追求简洁、高效的心理需求,也体现了人类智慧的巧妙运用。

在新华字典与现代汉语拼音标准诞生之前的岁月,当普通话的规范尚未尘埃落定,回溯至1900年,当“真菌”“细菌”等词汇初入汉字的世界时,科学家们、音韵学家们,他们彼此间的探讨与默念,仿佛一曲和谐的交响乐。在那时,“jun”这个音节,如同一面旗帜,引领着众多词汇,在汉字的海洋中独树一帜,声震四方。

2,食用菌,实在是变化很大的领域,可是语言变化又相对滞后。

近年来,耳边不断传来的“食用俊”、“俊俊俊”声音,让我开始怀疑自己平时读的“食用军”是否读错了。这种感受,犹如八九十年代,舞台上中山装们总是将“酝酿”误读为“酝嚷”,让那些正确读音的人心中不安。简单的解决方法,是查阅家中的新华字典,寻求真相。而复杂的方法则会让人纠结:是否要指出这个错误?如果不指出,轮到自己发言时是否会随波逐流,这样做岂不是在挑衅他人?给中山装同志上眼药,当自己的观念与大众不同时,我们可能会陷入认知偏差的痛苦之中。

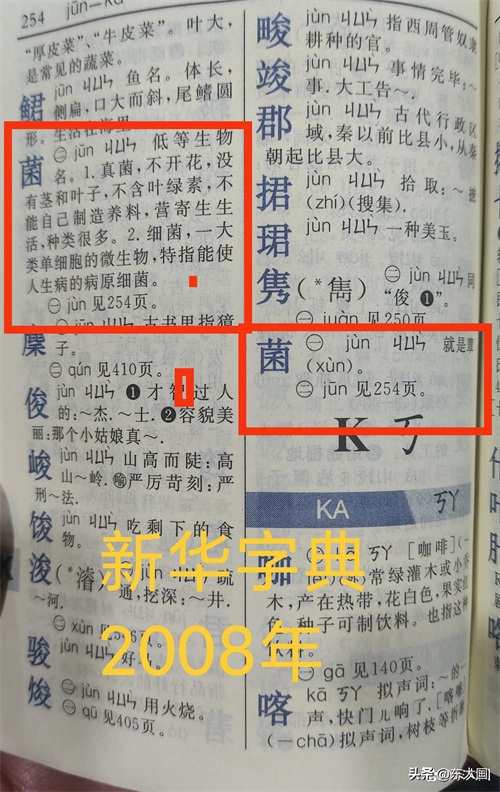

查新华字典。

在菌(jun一声)条:低等生物名。1,真菌,不开花,没有茎和叶子,不含叶绿素,不能自己制造养料,营寄生生活,种类很多。2,细菌,一大类单细胞的微生物,特指能使人生病的病原细菌。

在菌(jun四声)条:就是蕈(xun四声)。

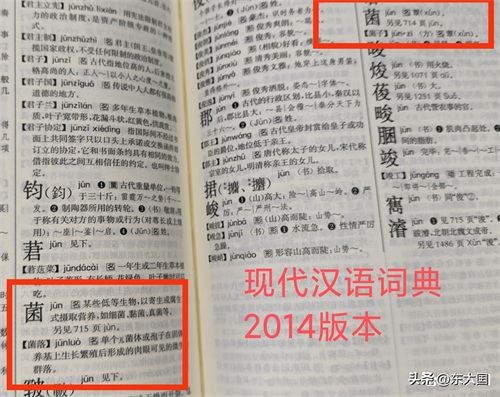

再看现代汉语词典。

解释与新华字典差不多。

菌(jun一声)条,上文已经列出----某些低等生物,以寄生或腐生方式摄取营养,如细菌、黏菌、真菌。

菌(jun四声)条:蕈(xun四声)。下面列出一个词:菌子:(方)蕈(xun四声)。同义反复,四声只是用于成词组的时候用,意思就是蕈,四声不作为单个的字来用。而且“菌子”,作为方言和口语来用,意味着在很小的范围内食用。

菌子,一个简单的“子”字后缀,却巧妙地完成了单字的“子化”转变。这种“子化”现象在汉语中极为普遍,它通常是将一个常用的生活物质名词,通过添加“子”字来丰富其语义和表达效果。想象一下,“胡子”、“领子”、“镜子”、“兔子”、“秃子”……这些词汇,其实只需说出前面的一个字,如“胡”、“领”、“镜”、“兔”、“秃”,我们就能心领神会。但加上“子”字后,不仅明确了它们的名词属性,还使得表达更加生动有趣。

以“领子”为例,虽然“领”这个字本身也有名词的含义,可能表示“领带”或“带领”等意思,但加上“子”字后,它无疑地成为了一个专指衣物领部的名词。这种转变不仅明确了语义,还使得表达更加精确。

此外,“子”字在口语表达中也起到了关键的作用。试想一下,如果我们只说“丸”、“篮”、“椅”、“筷”,与邻居交流时可能会产生误解,听成“玩”、“拦”、“倚”、“快”。但加上“子”字后,如“丸子”、“篮子”、“椅子”、“筷子”,一听就能明白是在谈论具体的物品。

这种“子化”现象不仅丰富了汉语词汇的表达方式,还使得口语交流更加准确、生动。它就像是一位巧妙的魔术师,通过简单的“子”字后缀,将单字变幻成丰富多彩的名词,为我们的语言世界增添了无限魅力。

古代汉语中,名词往往以单字为主,这在诗词歌赋等文学作品中尤为常见。而近年来,“子”字后缀的名词普遍流行,这其实是近两百年来交通条件改善,南北方交流增多的产物。在那个没有普通话的时代,来自不同地域的人们要想顺畅沟通,就必须放慢语速,多说多讲。久而久之,字词逐渐延长,加字加长音,这既是沟通的需要,也是语言演变的必然结果。

在汉语中,我们常常见到加“儿”字的用法,如北京话中的“角儿”指代角色,“跑腿儿”表示跑腿,还有“嘚啵嘚啵”等同于“得啵”,而“江”字则与“河”字紧密相连。这些现象都体现了汉语口语的丰富性和多样性。

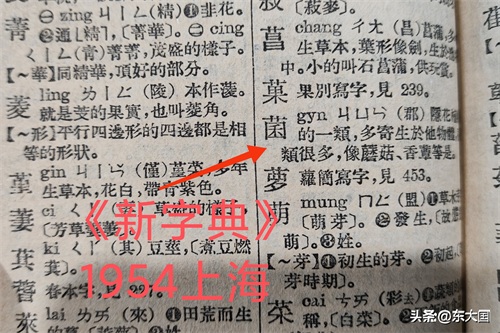

与食用菌相关的汉字,如“蕈”、“芝”、“苓”、“荪”、“蘑”、“菰”和“菌”等,都以草字头为部首。这些字不仅被古人视为林下草类(与乔灌木相对应)植物,而且它们散发出的气味都是腐木腐草所特有的淡淡清香。

例如,“蕈”在古代专门指像伞一样的菌类,后来人们在其前后加上其他字,形成了“蕈子”和“香蕈”等词汇。

而“㙡”则是指菌盖呈圆锥形的菌类,因其中央凸起,熟时呈微黄色,有伞形放射状条纹,像极了鸡脚踩的踪迹。所以被人们称作“鸡㙡”或“㙡子”,现在汉字简化为土加从,或者木加从,但是由于没有草字头,不如标为三个字“鸡枞菌”。又由于现代简化字“枞”只有一个音,“从”字的cong ,如果是营销这种菌类,我强烈建议造一个新词“鸡踪菌”。

同样,“蘑菇”这个词也是由两个同义字组成的,其中“蘑”字本身就表示可食用的菌类,通常为白色。人们最熟悉的食用菌被称为“蘑”,加上其他字后,就成了“口蘑”、“松蘑”和“蘑菇”等词汇。

这些生动的语言现象不仅展示了汉语的独特魅力,也反映了人们对自然界和生活的深刻洞察和细腻感受。

分久必合,合久必分,这是人类发展之道。1945年后,全球的大趋势就是科学化和标准化,合中有分,分中有合,文字和语音,同业在一国之范围内,也需要统一化和标准化。尽管说总是有人对既有的东西心存不舍,犹豫不决,但新旧代谢却是永恒的规律。

康熙字典中,出现的十万字,八九成印刷出版不久就走入深闺。现代汉语常用的也就是1000字,教育程度更高的人,掌握到3000—6000字足够。字音也是这个道理哦,成白上千种的方言和民族语,消亡只是时间快慢问题,它是不以人的意志为转移的语言规律。

语言就是工具,方便好用就是人们心目种的标准,将标准赋之成文,印刷成册,以成为法律规律的标准。同样,标准会因经济发展与社会变化而不断修正。显然,标准修订前的社会,某些字音,字义,词汇,早已普遍流行,这样标准就是对社会的抽象与提炼。

比如,“曝光”一词,1990年之前,只有一个读音“pu铺光”,但经不住越来越多的人读“bao报”光,国家语委只好把“bao报”光,作为读音标准发布,并使用至今。类似情况有几十种,如我小学时呆(癌ai)板,现在读“代”(音一声)板。广西百色市,那时读博色,现在正确的普通话音就是一百两百的“摆”(“bai”)色。

其中的漏网之鱼,就是浙江省的几个地名,如丽水(现在的标准是读“离”,二声)和台州(读“胎”,一声)等。美丽的丽,读离,台湾的台,读胎,太考验浙江省以外的国人智商,让大脑停顿,这让人太累。未来肯定要恢复到95%的人认可的“丽”和“台”(四声和二声),当初只是因为1958年编写标准的大部分专家是浙江人或南方人。

3,错音的来源,只能是广播电视台。

只要你留意和查询百度,早些年北京语言大学,每年都公布十大流行词语。可笑的是,曾经的北京语言“学院”,后来改为北京“语言文化”大学,再到北京语言“大学”,它都不停的变呢。这所曾经以“对外汉语”为主的学校会不会被其他大学“吞并”都难说。

比如说,2003年的十大流行词分别是:“非典”、“神舟五号”、“博客”、“闪客”、“超女”、“禽流感”、“郁闷”、“海啸”、“楼盘”、“考研”。

2010年,十大流行词是:“微博”,“物联网”,“团购”,“3Q大战”“达人”,“给力”,“蚁族”,“世界杯”,“海宝”。

每年的十大流行词,能留下来的,即被人们广泛使用的,不到10%。因为诞生那些词的社会环境变了,比如三个代表,零距离接触,“蓝瘦香菇”(难受想哭)等等,很少使用。北京语言大学老师,发现词语变化十分活跃,便分化为“政治领域十大词”,“经济领域十大词”等进行统计,也就是说,每年有五类,共五十个年度词。令人唏嘘不已的是,是社会趋于保守还是人员变化等因素,这种带有娱乐色彩却又是科学统计的行为,都不再持续。

也就是说,语言(字和音)的变化,在变与不变之间徘徊。如果两派立足点不同,那必定争吵不已,头破血流。这方以标准说事,认为现代社会更复杂更多变,为了交流顺畅方便,必须有种种规则,必须有统一性限制,如普通化,如规范汉字等。

另一方说,语言文字本来就是文化现象,就是务虚的,千差万别的,那么多地方,那么复杂的环境,必须具体问题具体分析,何来死死的标准?

我的态度倾向与前者,必须以不变应万变,以“绝对”来应付“相对”,那就是标准!哪怕是在标准基础上灵活变通,在标准基础上承认世界的多样化,如果不承认标准,不承认规则,则现实浑沌不堪,人脑一团浆糊。

“食用菌”的“菌”到底是一声还是四声?并非小题大作,而是很有必要,而且越快越好。我的结论是必须读一声。读一声,是因为“菌”字的现代概念,科学上对概念的外延和内涵决定的,这是现代意义上的大分类下的小科目决定的。不能拿着古代数千年的传统文化当尺子,更不能胡搅蛮缠,而是要讲逻辑。

(这篇文章的目标受众是食用菌外)本来,“食用菌”这个词,凸显的是专业和科学的属性,它存在100年来,始终是与“蘑菇“一词共生共存,也共同变化。一个专业,一个通俗,曾经指代范围不一样----蘑菇专指下雨和较为湿润的林子,长出来的白白的采了可吃,做菜更香的食用菌食材。(食材,这个词,也是随着《舌尖上的中国》“被”流行的)再也找不到一个词,有”蘑菇“这样的的通俗化和全国各省份的认知度。“食用菌”,一开始则泛指“食用蘑菇”----而不是有毒的蘑菇。

往宽处说,木耳,茯苓,灵芝,桑黄,猴头菌,金针菇等大众很陌生的蘑菇,说成“蘑菇”有点别扭,说成“食用菌”则很舒服。往窄处说,食用菌指的是人们人工驯化在蔬菜大棚里控制栽培的蘑菇,那些野生的不算。显然,如此这般,“食用菌”和“蘑菇”二词,在互相解释时,也是以彼此作为其中的一个定语或状语,也出现随着人们理解的变化而变化,彼此都在扩张或缩小。包括各种曾经最权威的《中国大百科全书》,猴头“菌”而不是叫“猴头菇”,“白蘑菇”叫法多于叫“双孢蘑菇”,花脸蘑多于“花菇”,看来时代的变化,同一个意思两个词语,称呼会此消彼长。

“食用菌”三个字的用得越来越多,与可栽培的门类多,参与的农户和企业多密不可分。早在2000年,央视只有在“军事少儿农业”频道偶尔出现”食用菌“,而且是科普教育片种。到2010年,“食用菌”三个字音,出现在“军事农业”频道次数大增,栏目增多。而到2020年,则各个频道普遍开花,”食用菌“在新闻频道出现的概率,甚至高于“农业农村”频道。

如果把上述节点作为前中后三阶段,中段时间,几乎所有节目都读“菌jun一声”,没有听到四声。原因是,各个专题节目由于长达20-30分钟,制作周期长,分工流程多,编导和配音员,有足够的时间去”蘑菇“(北方话:行动迟缓,拖延时间,故意纠缠)查证字词的读音,因而准确无误。由于周围同事,耳濡目染,人际交流,甚至问周围老同事老专家,或者打电话直接问农业科学领域的人,都是农业领域,因此食用菌读音,根本不产生歧义,就是读“军军军”一声。

后段,则不然。此时,食用菌成为各地的支柱产业,扶贫产业,讲究短平快的新闻频道,配音员们和新闻主播们,时间紧,任务重,不可能积累有关专业知识,真的就是传声筒一样。此时社会变化也是一大因素,人们面对面交流少,遇到问题谁还会打电话请教呢,往往是百度一下,连最好最老的传统---查词典都丢了,电脑端网页查询也不见了,手机首页蹦出的链接,绝对是鱼龙混杂,估计“读四声”的帖子,文章,问答,建议,视频立即飞到眼前,可能也就十几秒时间,于是就擅自做主:原来读四声啊。于是就“食用俊”了,因为网上都说四声啊。

第二种可能,那就是翻看辞典出错----大部分电视台的配音间都有有一本黑乎乎油乎乎烂乎乎的词典----这是专业与靠谱的象征,如果没有,你摆出多少理由,我也会表示鄙视,就像看到律师不去翻开纸质的法律文本一样,你别指望他是一个靠谱的律师。辞典,是广播电视配音撰稿最标准最高效最常用的工具。别跟我说各种电子版辞典早已上线而且方便快捷云云,查询时间是最大的成本。不过这时,却是大错特错,因为辞典一查,没有细想,却立即被“菌”四声的字条误导---菌四声,蕈读四声,蘑菇,食用菌嘛,当然读四声嘛,其实只要转念一想,当菌字,单独出现,而且出现在口语中,才读四声。

“大妈,您这菌(俊,四声)子,咋卖啊”“现在食用菌(军,一声)自己大棚种的,都便宜了,这些菌(俊,四声)子,十块钱都给你了。”

这颇像早些年,广播电视为了亲民把人们口语“我”都改成“俺”,南方很多省区读者来信要求改掉这种蹩脚做法。因为除了山东河南等省口语中使用“俺”,其他省都有不同的自称,如果这样读,严重背离现实,甚至滑稽可笑。

各地电视台以模仿央视为主,而网络主播最开始阶段也是上下均模仿,因此,食用俊的音,逐渐蔓延开来。几番激荡下来,连专题片的审片者,也以读四声为准。倒是抖快等自媒体视频,反而读对的概率很高。

可是,”食用菌”作为一个词条,没有在“食”字下列出,如果列出,肯定会标准拼音。怪辞典更新慢还是社会变化快?本来,辞典每隔几年就出新版,但是出版业萎缩,纸质版更新慢了,没有增补这个词语----可想而知,要是最新版本的辞典,肯定又比上一版厚一大截。人们更加依赖网络查询。而网络每天海量的信息越增长,就意味着假冒伪劣信息,比例越高,这便使得人们的判断力越来越弱,同样,人们时间越来越稀缺,更没心思去推断深刻的内容。情绪情感,第一时间进入大脑,哪有理性思考的位置。

4,手机,如同现代的魔法棒,时刻诱惑着我们。然而,当我们沉浸在那闪烁的屏幕之中,是否曾留意过,那些流转的文字、深邃的思考,正悄然从指间溜走?是时候放下那虚拟的纷扰,将目光投向那些字里行间,让思绪在文字的海洋中遨游,品味那独有的静谧与深邃。若实在难以割舍,那就试着调整自己的观看习惯,少些视觉的盛宴,多些心灵的触动。让文字的魅力,悄然温暖我们的心灵。

从现象看,食用菌的“菌”也应该读一声。

首先说,现代社会分工太细,光职业分类就几千种,即便是粗分的农业类工业类来看,种植业和养殖业,是农业之下的两大类,细分几十种到上百种。即便种植业内,还不算跨界,同样有分几十种,如果说农业“专”家,不如说是“博家”,一个研究虫害的和研究化肥的,研究大田作物和大棚作物的,大家的共同点不是微生物,不是食物,不是作物,可能是娱乐新闻。

也就是说,在一个细分领域内,看起来是焦点问题,在其他领域则很无感,甚至根本不是个事儿。在该领域认真看重的事情,另外的领域看来,可能无聊至极。

对食用菌领域来说,“菌”字读一声还是读四声,牵涉到大家交流和理解的顺畅,还能显示彼此是否在一个层次。就说我,听到一个人说“食用俊“(四声),我立即判断他是外行,甚至还不学无术,尤其是年轻的主持人呵呵呵。在食用菌博览会上,一个人说“食用俊”,可以基本判断为菜鸟级别,进入该行业还需要漫长的路。当然,对于与农业,与食用菌毫不相干的人,读四声还是一声,随你(大小)便,不算个事儿。

#热点引擎计划#食用菌,请读做“食用君”,如果你是北方人,这是正确的读音。如果你到南方,请说“俊子”,如果说“食用俊”,也很好,因为大家的口音普遍这样说,但你心里清楚对错,这样才不拧巴。-

-

- 543部队是个什么样的部队?刚成立就击落美国当时最先进的侦察机

-

2026-01-01 05:36:12

-

- 真正的法国女人都在穿什么?我整理了6个她们最爱的品牌

-

2026-01-01 05:34:07

-

- 现在的女子看守所是什么生活

-

2026-01-01 05:32:03

-

- 逆势向上的西安大悦城,做对了什么?

-

2026-01-01 05:29:59

-

- 柯文哲是个什么样的人

-

2025-12-31 10:49:47

-

- 中印边境紧张:地形与军力优势,和谈的真实原因是什么?

-

2025-12-31 10:47:43

-

- 女人想“泡”你才会对你说的4句“害羞”的话,别什么都不懂

-

2025-12-31 10:45:38

-

- 你的人生第一信条是什么

-

2025-12-31 10:43:34

-

- 一块钱的东西为什么还能包邮,快递到底靠什么盈利?

-

2025-12-31 10:41:30

-

- 徐公子胜治,从金融分析大师到网文大神作家,他经历了什么?

-

2025-12-31 10:39:26

-

- 广州的新塘,到底是个什么来头?

-

2025-12-31 10:37:21

-

- vivo和OPPO是什么关系,都隶属步步高公司?原来这么复杂

-

2025-12-31 10:35:17

-

- 3分钟带你了解什么是AI

-

2025-12-31 10:33:13

-

- 「梗知识」—“栓Q”是什么梗?

-

2025-12-31 10:31:08

-

- 陈冠希变身超级奶爸!女儿美出天际,网友直呼这是什么神仙家庭!

-

2025-12-30 22:17:48

-

- 超模小泰山TaylorHill剪短发,差点撞脸赫本,这是什么神仙颜值

-

2025-12-30 22:15:44

-

- 中国归化球员一览:你知道他们原名都叫什么吗?

-

2025-12-30 22:13:40

-

- 同样是猪蹄,猪脚和猪手有什么区别?看完你就明白,以后别买错了

-

2025-12-30 22:11:36

-

- 难怪姜子牙封尽身边人,却唯独不给武吉封神,你看元始说过什么

-

2025-12-30 22:09:31

-

- 美国绿卡和美国国籍,有什么大不同?中国绿卡想拿也不容易

-

2025-12-30 22:07:27

刘惜君到底和谁结婚了 她跟毛不易发生啥了

刘惜君到底和谁结婚了 她跟毛不易发生啥了 十大同性恋网站-同性恋网站有哪些-同性恋网站排行榜

十大同性恋网站-同性恋网站有哪些-同性恋网站排行榜